Bitte sehen Sie sich das Interview an (vgl. Bayern 2019: Im Interview: „Stefan“ – Der Ausstieg aus der rechtsextremen Szene – Bayern).

- Der Fragebogen: Bitte ordnen Sie die Fragen und die Art der Interviews ein. Da es kein wissenschaftliches Interview ist, können verschiedene Frageformen unsystematisch kombiniert vor‐kommen. Wie lassen sich solche Interviews in der qualitativen Sozialforschung klassifizieren?

- Die Auswertung: Legen Sie bitte unabhängig von der Fragestellung des Reporters Ihre Fragestellung und Ihr Erkenntnisinteresse fest. Formulieren Sie dieses aus. Welche Unterfragen ergeben sich? Dann transkribieren Sie bitte die Passagen, von denen Sie denken, dass diese für Ihre Fragestellung wichtig sind. Legen Sie zuvor das Transkriptionssystem fest.

Für die Durchführung einer vereinfachten Deutungsmusteranalyse (nach Pohlmann et al. 2014) empfehlen wir das einfache Transkriptionssystem nach Dresing & Pehl (2018). Wenden Sie dann die ersten vier Schritte in der vereinfachten Deutungsmusteranalyse nach Pohlmann et al. (2014) an. Für die restlichen Schritte brauchen Sie mehr Interviewmaterial; sie entfallen daher in dieser Übung.

- Wählen Sie sog. Schlüsselpassagen aus. Sie sind frei in der Aus‐wahl. Wählen Sie die Passagen aus (ca. 5 bis 15 Zeilen), die Ihres Erachtens Ihrem Erkenntnisinteresse am meisten dienlich sind.

- Reformulieren Sie die Schlüsselpassagen in Ihren eigenen Worten. Achten Sie darauf, dass der reformulierte Text einfach und klar ist. Was überflüssig ist, um den Text gut zu verstehen, kann wegfallen.

- Gehen Sie nun einen Schritt zurück und bilden Sie abstrakte Kategorien, die hinter den Aussagen liegen.

- Arbeiten Sie zum einen den logischen Zusammenhang der Argumente (kognitive Ordnung) heraus und zum anderen die Art, in der Bewertungen vorgenommen werden (normative Ordnung).

- Fragebogen

Die Fragen des Interviewers im Video der Bayrischen Informationsstelle gegen Extremismus sind tendenziell offener Art und zielen überwiegend auf Erzählungen des Aussteigers über die Abfolge seiner Erlebnisse und der Ereignisse in der rechtsextremen Szene – von seinem Eintritt bis zu seinem Austritt – ab. Entsprechend stellen die Antworten des Befragten in erster Linie Erzählungen seiner Erlebnisse dar. Beschreibungen in Form dichter Erzählungen von Sachverhalten, z. B. der genaue Hergang der Gewalterfahrungen während des Austritts, sind im Textmaterial ebenso wie Argumentationen weniger vorzufinden. Selbstverständlich lassen sich auch andere Frageformen im Interview erkennen, so etwa die Frage: „Ist das auch einhergegangen mit Judenhass?“

Ähnlich wie beim problemzentrierten Interview beginnt das Gespräch mit einer erzählgenerierenden und sehr offenen Frage: „Wie hat es denn bei Ihnen angefangen, in welchem Alter und wie haben Sie Kontakt zur rechten Szene bekommen?“

Ebenso in Übereinstimmung mit einem problemzentrierten Interview scheinen die Themen des Interviews einen gewissen Problembereich abzustecken: den Einstieg in die rechtsextreme Szene, die Konsequenzen für die eigene Lebensführung, die Reaktion der Eltern, die Ziele der rechtsextremen Gruppierung, Antisemitismus, persönliche moralische Grenzen, Waffen, Auslöser und Hemmschwellen des Ausstiegs, die heutige Lebenssituation des Aussteigers und die Rolle der Partnerin. Hier wird allerdings allein an der Vielfalt an Themen deutlich, dass der Auswahl der Fragestellungen vermutlich keine theoretischen Vorüberlegungen zugrunde liegen. Auch Nachfragen zu Aussagen des Aussteigers, wie sie beim problemzentrierten Interview üblich sind, kommen in dem Interview nicht vor. Trotz dieser Einschränkungen lässt sich das Interview wohl am ehesten als ein problemzentriertes Interview im Methodenkanon der qualitativen Sozialforschung klassifizieren.

- Die Auswertung:

Als Fragestellung lässt sich festhalten: Durch welche normativen und kognitiven Regeln stellen rechtsextreme Gruppierungen eine dauerhafte Mitgliedschaftsbindung und Folgebereitschaft her? Das sich in jeder Gesellschaft in unterschiedlicher Weise stellende objektive Handlungsproblem ist die Herstellung von Gemeinschaft und Gefolgschaft, um kollektive Handlungsfähigkeit erreichen und sicherstellen zu können.

- Auswahl von Schlüsselpassagen

Da das Interesse darauf ausgerichtet ist, wie rechtsrechtsextreme Gruppierungen Mitglieder integrieren und eine verbindliche, auf Dauer ausgelegte Mitgliedschaft herstellen, wurde für den Beginn der Analyse die folgende Textsequenz aus dem Interview ausgewählt. In ihr thematisiert der Befragte seinen Einstieg in die Szene und die zunehmende Intensität seiner Zugehörigkeit. Zur Transkription der Sequenz wurde auf die inhaltlich-semantischen Transkriptionsregeln von Dresing und Pehl (2018: 21f.) zurückgegriffen. Die Fragestellung des Interviewers wird nicht weiter in die Analyse miteinbezogen.

I: Und wie hat sich das dann entwickelt, also welche Rolle haben Sie am Anfang gespielt und dann vielleicht etwas später? #00:01:09#

B: Am Anfang war man so der Mitläufer, man war einfach dabei und hat sich mit denen getroffen, weil es in der Gruppe gut war. Da ist noch gar nicht so viel über rechts oder so geredet worden. Das ist dann erst so nach einer Zeit gekommen, wo man dann einfach schon gemerkt hat: Eigentlich habe ich ja nur noch diese Freunde. Aber man wird dann doch ausgesondert von den andern, also ins Abseits gestellt. Und so nach einem Jahr herum hat man dann gemerkt: Man ist jetzt drinnen. Man ist dann auf Veranstaltungen eingeladen worden, Vorträge, Schulungen und so. Und da ist dann die Meinung erst so richtig gekommen, die man bis dahin eigentlich nur so gehört hat. Und die ist dann gefestigt worden durch die Schulungen und sowas. #00:01:47#

- Paraphrasierung

Im Rahmen der Paraphrasierung können die wichtigen Aussagen der Textsequenz wie folgt wiedergeben werden:

Zu Beginn bestand die Motivation mit dabei zu sein in dem positiven sozialen Klima innerhalb der Gruppe. Rechtsextreme Themen wurden zu diesem Zeitpunkt zunächst kaum angesprochen. Diese sind erst zu einem späteren Zeitpunkt aufgekommen, wo kaum mehr Freundschaften außerhalb der Szene bestanden, da sich Außenstehende distanzieren . Nach ungefähr einem Jahr hatte man das Gefühl, dazuzugehören und ist zu Veranstaltungen wie Vorträgen oder Schulungen eingeladen worden. In diesem Zusammenhang bildet und verfestigt sich eine entsprechende Meinung, die man zuvor nur bei den anderen wahrgenommen hat.

- Bildung abstrakter Kategorien

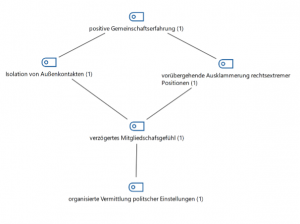

Ausgehend von der Paraphrase lassen sich fünf abstrakte Kategorien für die Textsequenz formulieren:

- positives Gemeinschaftsgefühl

- vorübergehende Ausklammerung rechtsextremer Positionen

- Isolation von Außenkontakten

- verzögertes Mitgliedschaftsgefühl

- organisierte Vermittlung politischer Einstellungen

Die kognitive und normative Ordnung

Kognitive Ordnung:

Die Bearbeitung des Handlungsproblems der Generierung verbindlicher und auf Dauer ausgelegter Mitgliedschaft sowie der damit verbundenen Folgebereitschaft folgt ausgehend von der analysierten Textsequenz einer spezifischen kognitiven Ordnung: Zunächst steht die Herstellung einer positiven Gemeinschaftserfahrung und freundschaftlichen Beziehung im Vordergrund. Diese Freundschaftsbeziehung ist zunächst entpolitisiert und rechtsextreme Positionen werden ausgeklammert. In diesem Zuge vollzieht sich eine für den „Novizen“ zunächst unbemerkte Isolation von Beziehungen und Freundschaften außerhalb der Szene, nicht zuletzt da diese sich distanzieren. Erst jetzt wird offen „über rechts“ gesprochen, also rechtsextreme Positionen und Einstellungen gegenüber dem Neuen artikuliert. Ein über die zunächst entpolitisierte Sozialbeziehung hinausgehendes Mitgliedschaftsgefühl zur rechtsextremen Gruppierung stellt sich dadurch verzögert ein. Erst dann erfolgt eine organisierte Vermittlung der politisch-ideologischen Inhalte, etwa durch die Einladung zu Schulungen und entsprechenden Vorträgen. In deren Zuge gleicht sich die Meinung des Neuen an die der Gruppierung an.

Diese kognitive Struktur legt nahe, dass sich die kognitiven Regeln der Mitgliedschaftsgewinnung in rechtsextremen Gruppierungen deutlich von alltäglichen Organisationen – wie etwa Sportvereinen oder Arbeitsorganisationen – unterscheiden. Ausgangspunkt ist nicht ein mit der Organisation verbundenes Mitgliedschaftsmotiv, wie Fußballspielen oder Geld verdienen. Vielmehr wird an das ursprüngliche Bedürfnis nach sozialer Gemeinschaft angeknüpft und eine solche ohne Bezüge zur rechtsextremen Ideologie und den faschistischen Zielen der Gruppierung aufgebaut. Schließlich könnten diese abschreckend auf das potenzielle Mitglied wirken. Erst wenn die soziale Einbindung des potenziellen Mitglieds in die Gruppierung bereits so stark ausgebaut ist, dass außerhalb dieser kaum noch Sozialkontakte bestehen, erfolgt seine politisch-ideologische Integration durch entsprechende Schulungen und Vorträge.

Abbildung 1: Visualisierung der kognitiven Ordnung anhand der abstrakten Kategorien in MaxQDA

Normative Ordnung:

Die normative Ordnung, welche der Lösung des objektiven Handlungsproblems zugrunde liegt, ist in der analysierten Textsequenz nicht offensichtlich zugänglich. Explizit wertende oder normative Aussagen auf der Textoberfläche bleiben aus. Nur als latente Strukturen lassen sich die normativen Regeln erkennen. Was sollen Akteure rechtsextremer Gruppen zur Herstellung einer auf Dauer ausgelegten Mitgliedschaft und Folgebereitschaft tun? Die entsprechende normative Ordnung erscheint als ein mehrstufiger Prozess:

- Zunächst soll eine tiefgehende ‚soziale‘ bzw. freundschaftliche Einbindung hergestellt werden.

- Die politischen und ideologischen Ziele und Positionen sollen anfangs zurückgehalten werden.

Durch die starke soziale Einbindung entsteht eine soziale Abhängigkeit zu den Mitgliedern der Gruppierung und im besten Fall eine weitgehende Isolation von externen Kontakten. Eine sofortige Konfrontation mit den rechtsextremen und antisemitischen Zielen ist demgegenüber negativ zu werten, da diese die Gefahr einer frühzeitigen Abschreckung mit sich bringt.

- Nach der sozialen Einbettung soll die politisch-ideologische Integration durch organisierte Vermittlungsformen erfolgen.

Die Vermittlung der politisch-ideologischen Ziele soll also nicht allein dem informellen Austausch zwischen den Mitgliedern überlassen werden. Stattdessen werden professionalisierte und organisierte Vermittlungsinstanzen wie Schulungen und Vorträge eingesetzt.